कविताएं

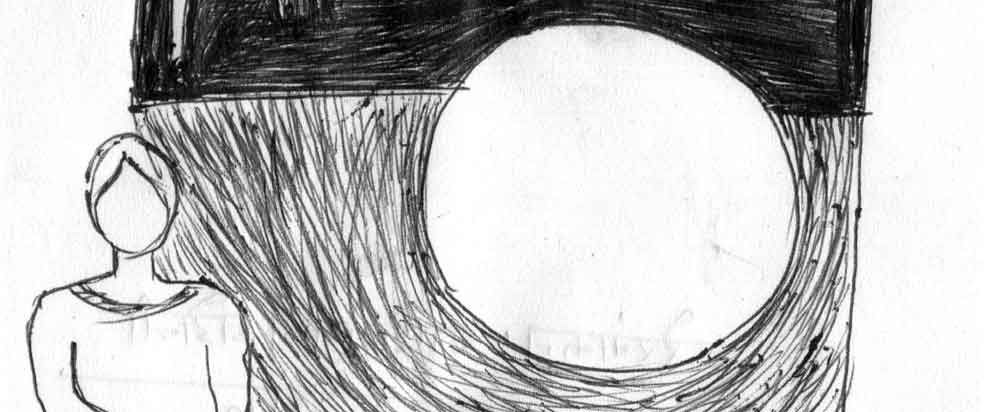

माँ

सुरेन्द्र पुण्डीर

हर दिन

नया सोचती है माँ

जैसा

माँ सोचती है

वैसा

हम क्यों नहीं सोचते

बादलों के

कुहासे

और

भरी दुपहरी में

फाँदती रहती है

उन पहाड़ों को

दिनभर किसी न किसी

उधेड़बुन में लगी रहती है माँ

घर पर रोटी सेकती है

और

बच्चों के रोने पर

पुचकारती है माँ

मैंने कभी

थकते नहीं देखा है माँ को

उसकी

आँखों में

रहते हैं

हमेशा- कुछ सपने

जिन्हें सँवारती

ढूँढती है

अपने मजबूत

हाथों के लिए काम

मेलों

ठेलों

उत्सवों में

ढूँढ लेती है काम

और

सज जाती है दुकान

गोड़ती है समय पर क्यारियाँ

उगाती है

सपनों की फसल

गाँव के साथ-साथ

चलती है

उसकी हथेलियाँ

उसके मन में

रहता है एक सपना

पिता की मजबूरी

बेटी का ईख की तरह

बढ़ना

चीन की दीवार की तरह

खड़ा रहता है हर समय

उसे

फिकर है तो बदलते जमाने से

और

बड़ी होती बेटी के फैशन से

जो

फैशन की चकाचौंध से

ढक रही है

अपनी देह

poems

बस एक दिन

रेखा चमोली

नहीं बनना मुझे समझदार

नहीं जगना सबसे पहले

मुझे तो बस एक दिन

अलसाई सी उठकर

एक लंबी सी अंगड़ाई लेनी है

देर तक चाय की चुस्कियों के साथ देखना है

पहाड़ी पर उगे सूरज को

सुबह की ठंडी फिर गुनगुनी होती हवा को

उतारना है भीतर तक

एक दिन

बस एक दिन

नहीं करना झाड़ू-पोंछा, कपड़े-बर्तन

कुछ भी नहीं

पड़ी रहें चीजें यूं ही उलट पुलट

गैस पर उबली चाय

फैली ही रह जाये

फर्श पर बिखरे जूते-चप्पलों के बीच

जगह बनाकर चलना पड़े

बच्चों के खिलौने, किताबें फैली रहें घर भर में

उनके कुतरे खाये अधखाये

फल, कुरकुरे, बिस्किट

देखकर खीजूं नहीं जरा भी

बिस्तर पर पड़ी रहें रजाइयां, कम्बल

साबुन गलता रहे, लाइट जलती रहे

तौलिये गीले ही पड़े रहें कुर्सियों पर

खाना मुझे नहीं बनाना

जिसका जो मन है बना लो, खा लो

गुस्साओ, झुंझलाओ, चिल्लाओ मुझ पर

जितनी मर्जी करते रहो मेरी बुराई

मैं तो एक दिन के लिए

ये सब छोड़

अपनी मनपसंद किताब

के साथ

कमरे में बंद हो जाना चाहती हूं।

poems

घर सम्भालती स्त्री

आकांक्षा पारे

गुस्सा जब उबलने लगता है दिमाग में

प्रेशर कुकर चढ़ा देती हूँ गैस पर

भाप निकलने लगती है जब

एक तेज आवाज के साथ

खुद-ब-खुद शांत हो जाता है दिमाग

पलट कर जवाब देने की इच्छा पर

पीसने लगती हूँ एकदम लाल मिर्च

पत्थर पर और रगड़ कर बना देती हूँ

स्वादिष्ट चटनी

जब कभी मन किया मैं भी मार सकूँ

किसी को

तब

धोती हूँ तौलिया, गिलाफ और मोटे भारी परदे

जो धुल सकते थे आसानी से वॉशिंग मशीन में

मेरे मुक्के पड़ते हैं उन पर

और वे हो जाते हैं

उजले, शफ्फाक सफेद

बहुत बार मैंने पूरे बगीचे की मिट्टी को

कर दिया है खुरपी से उलट-पलट

गुड़ाई के नाम पर

जब भी मचा है घमासान मन में

सूती कपड़ों पर पानी छिड़क कर

जब करती हूँ इस्त्री

तब पानी उड़ता है भाप बनकर

जैसे उड़ रही हो मेरी ही नाराजगी

किसी जली हुई कड़ाही को रगड़ कर

घिसती रहती हूँ लगातार

चमका देती हूँ

और लगता है बच्चों को दे दिए हैं मैंने इतने ही

उजले संस्कार

घर की झाड़ू-बुहारी में

पता नहीं कब मैं बुहार देती हूँ अपना भी वजूद

मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में

जहाँ भी चाहें पूछ लीजिए

सभी मुझे कहते हैं

दक्ष गृहिणी।

खूँटे की गाँठ

अंजना बख्शी

खूँटे से बँधी

उस गाय की तरह है

औरत की जिन्दगी।

जब तक गाय प्रतिकार करके

खूँटी से अपना

रस्सा नहीं तोड़ देती

तब तक वह,

बँधी रहती है

उस चहार दीवारी में

एक खूँटे से।

औरत भी जब तक

नहीं जानती प्रतिकार की भाषा

तब तक नहीं खुलती

खूँटों से उसकी गाँठ, नहीं विचरती

वह उन्मुक्त होकर।

पर करती है जब वह प्रतिकार

तो हिल उठता है,

इन्द्र का सिंहासन भी

जाग उठता है विरसा के

जल-जंगल और जमीन की

लड़ाई की तरह उसके आत्मसम्मान

स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई का

जज्बा भूल जाती है वह

गाय-सा रम्भाना

हो जाती है तेज और प्रखर

लेकिन तब

जब तोड़ देती है

खूँटे की हर गाँठ।

poems

उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika

पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें